Conocí, por casualidad, al profesor Choi a los 8 años: acompañé a la clase a mi amigo Roberto, con quien jugábamos en casa. El profesor se había radicado en El Salvador respondiendo a una petición del gobierno de nuestro país a su contraparte coreana. Su respuesta fue enviarle a su “mejor joven maestro”.

Comenzó a dar dar clases primero junto a su cuñado, el maestro Won Jin Park, hermano de la señora Choi y su gran amigo, el monumental Maestro de Judo Master Song. Tengo remotas pero definitivas memorias de esas primeras clases, conocí qué era sudor y qué era dolor, aprendí las formas básicas, mis primeros bloqueos, mis primeras patadas, mis primeros puños, mis primeros callos y, aún más importante, la estructura básica de la disciplina.

El tatami de lona blanca flotaba sobre un colchón de granza de arroz, la fórmula del tatami tradicional coreano que importó el profesor. Recuerdo a los hijos del profesor Choi, mis queridos amigos: su hija Heui Young y su hermano Il Young, que eran un poquito mayores que yo, y a la pequeña Lucía, la única que nació en El Salvador. Con la familia Choi tuvimos el privilegio de desarrollar una amistad personal y de vida.

Una de las muchas hazañas que vi con mis propios ojos y que tengo tatuadas en memoria indeleble: tenía un golpe de “cuchillo” de tal velocidad que con un hachazo volaba la cabeza de una botella de vino sin que se moviera el resto de la botella. También recuerdo que, cuando practicaba judo, las caídas que provocaba el profesor a sus contrincantes hacían, literalmente, temblar el edificio del gimnasio, que estaba en un segundo piso.

El profesor Choi nos enseñó el significado de la competencia. Competir poniendo todo el esfuerzo personal, ser contrincantes feroces, pero nunca alejaba la mirada el profesor Choi como árbitro, que no nos lastimáramos ni nos pasáramos a pelear con hígado.

Al comienzo y al final de cada contienda, a todos los contrincantes nos hacía ejecutar reverencia mutua, en un gesto de respeto a la contraparte. Siempre. Al principio y al final. Con Roberto, con quien el profesor nos pareaba con frecuencia, peleábamos para vencer sobre el otro, pero no importando qué tan dura había sido la pelea, siempre había reverencia y genuflexion al final, sellado por un estrechar de manos.

La disciplina y metodología nos hizo crecer como karatecas. Forjó en el caso de Roberto y el mío los cimientos de una vida de atletas: ambos continuamos a los 52 y 53 años practicando a diario diferentes deportes.

Pero las enseñanzas más importantes del profesor Choi trascendieron lo físico: nos enseñó el valor de la contienda limpia, siempre respetar al contrincante, mantener la furia de nuestras pequeñas batallas al contexto del tatami y a las reglas de la contienda noble. La perfecta encarnación viva del espíritu olímpico.

Practiqué, en total, más de 35 años de taekwondo y otras artes marciales, kung fu, judo, washin ryu, karate do, lima lama, hawaiian kenpo. Recibí mi primer Dan de cinta negra en taewkondo de las manos del profesor Choi, momento que atesoro entre los de de más orgullo en mi vida. Y en esos 35 años jamás, nunca, ni una sola vez, busqué yo una pelea fuera del tatami.

Del maestro Choi aprendimos también que uno tiene responsabilidad en representar al maestro, la disciplina y a los compañeros incluso fuera del Tatami, en la vida privada. Lo que uno hace en la vida inevitablemente proyecta las lecciones recibidas.

Aprendí del profesor Choi las artes marciales de la forma más noble que puede haber. Entender que siempre hay alguien mejor que uno. A los compañeros de las cintas superiores y a los profesores auxiliares se les observa y de ellos se aprende. Se aprende con cada golpe recibido: pero se aprende solo si esos golpes se intercambian, se dan, y se reciben: nunca para herir sino para fortalecer. Se aprende si uno tiene rectitud de intención.

Del profesor Choi aprendí que a los compañeros de cintas inferiores y hacia ellos uno tiene la obligación de cuidarlos y ayudarles a crecer, también dando lo mejor de uno, a entregar todo a cada batalla, pero pelear limpio. En esos años de práctica ardua aprendimos también a reconocer a los malos contrincantes. Los que no viven ese espíritu noble de la contienda limpia sino que golpean para herir, y a veces, para matar. De ellos, nos alejamos.

Siempre también existe un combatiente que está aproximadamente “al mismo nivel”. Con ese, a darse con todo, pero se saluda y se respeta antes y después de cada intercambio, se ve como compañero en la disciplina y nunca como enemigo.

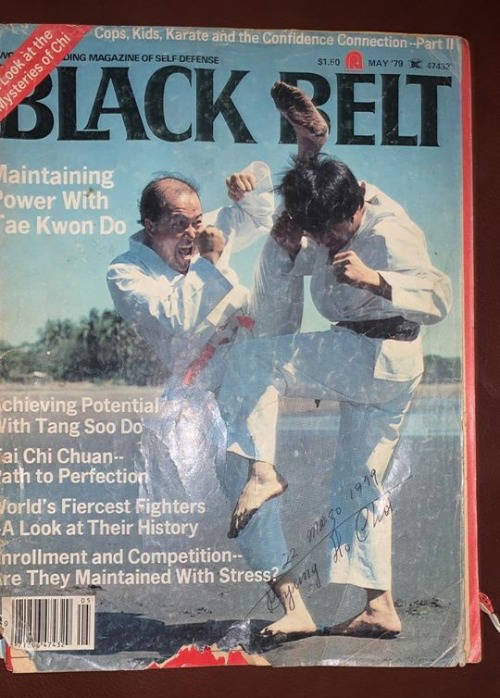

El profesor Choi que conocí en mi niñez y juventud llegó a ser el mundialmente reconocido Gran Maestro Choi. Pocos en El Salvador se dieron cuenta el tesoro de hombre que residió en nuestro país.

Al moverse a los Estados Unidos, habiendo optado no exponer a su familia a los peligros de nuestra guerra civil, estableció un gimnasio en Miami que rápidamente se convirtió en cuna de campeones nacionales e incluso atletas olímpicos.

Recibió todos los honores en sus tres disciplinas, era 9° Dan en taekwondo, 8° en judo y 8° en aikido. Alguien me explicó que el 10o. Dan solo se entrega a un extraordinario maestro el día que fallece. El Gran Maestro Choi recibió su 10° Dan la semana pasada, rodeado -como el hombre de bien, noble que fue- con la admiración y amor de su familia, de sus tres hijos, de su esposa, mujer extraordinaria y piadosa, de su nieto. Y gozó de la admiración de miles de discípulos como yo, como Roberto, como mi padre, a quien enseñó en su larga y noble carrera. Pero además murió no solo como un gran maestro, sino que como un hombre de familia, de valores impecables.

“?????????????? gamsahabnida ????????? seonsaengnim”. Gracias, Gran Maestro Choi, por enseñarnos la contienda noble, a aprender a crecer y levantarse de cada golpe, a respetar al adversario, a no cultivar nunca enemigos y en mostrarnos con su ejemplo que en el más furioso de los guerreros se debe representar la nobleza del buen maestro.

Al final de la clase, el profesor nos sentaba a todos en el suelo con las piernas cruzadas, con los puños hacia abajo sobre las rodillas. Teníamos una mirada fija hacia adelante y pronunciaba la palabra “MoomNyom” y todos, incluso él, bajábamos la mirada y empezábamos una meditación, un minuto entero de silencio absoluto, en que se creaba el espacio para reflexionar sobre lo aprendido, las buenas batallas libradas, los golpes recibidos, dejar atrás cualquier mal rato y prepararnos para el siguiente encuentro.

El Maestro Choi nos invita a contemplar la serenidad de su rostro en reflejo de su último “MoomNyom”.