Tras haber sobrevivido a decenas de medidas legales coercitivas y a exterminios sistemáticos en la España de los siglos XVI y XVII, el pueblo rom o gitano fue autorizado por el monarca Carlos III para cruzar el Atlántico. Fue así como sus carromatos, carpas, anillos, pulseras, collares, peroles de estaño, trajes multicolores y sus familias numerosas recalaron en varios de los territorios de ultramar en las Indias Occidentales.

Con su llegada a las Américas, aquellos hombres y mujeres trajeron no sólo sus costumbres milenarias, sino también arrastraron la intolerancia, incomprensión, los señalamientos y demás actitudes negativas desarrolladas a su alrededor durante centurias, que los tipificaban de desarrapados, mendigos, oportunistas, ladrones, estafadores, ebrios, violentos y de costumbres más que cuestionables para la sana convivencia dentro de los límites imperiales españoles.

Radicados en territorio mexicano desde fines del siglo XIX, grupos de gitanos realizaban periódicas giras por diversos países del resto del continente americano. Con sus carromatos llenos de objetos para vender o intercambiar, se asentaban en predios baldíos o en las plazas de las poblaciones que visitaban. Las mujeres corrían a que les leyeran las manos, les tiraran las cartas, les prepararan filtros de amor o les mostraran los hermosos diseños plasmados en sus pieles morenas, con la tinta negra sacada de la planta pantanosa Pie de lobo, Marrubio acuático o Yerba de los gitanos.

Al regresar a sus casas, aquellas madres de familia y esposas encerraban a los perros y gatos, así como a sus maridos y demás hombres de la casa. No fuera a ser que se robaran a los primeros y que a los hombres los embrujaran los ojos y cinturas de las jóvenes gitanas que bailaban y cantaban en círculos repletos de alegría y colorido.

En el sistema escolar salvadoreño de las décadas de 1920 y 1930, las referencias al pueblo rom no dejaban de sentirse en los versos y coplas de autores españoles, como el republicano Federico García Lorca. Sin embargo, pesaban más los mitos y leyendas en su contra, más que la estética vinculada con el cante jondo.

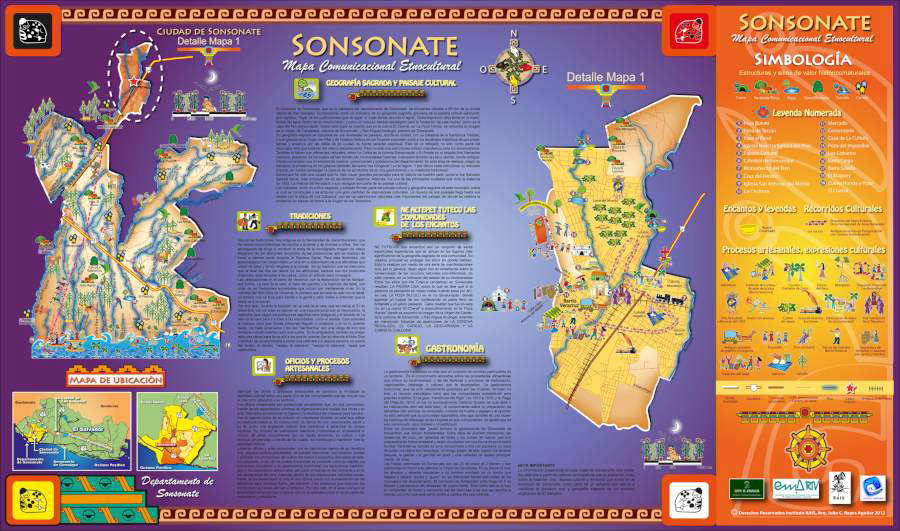

Localidades como Sonsonate, Nahulingo, Santa Tecla, Ahuachapán, Santiago de María, San Miguel, La Unión, Chalatenango y otras reportaban esas periódicas visitas de los nómadas gitanos, a los húngaros o magiares (por Magyar o Hungría, zona de la que entonces se creía que eran originarios), zíngaros o “peroleros”, designación ésta debida a las enormes ollas o peroles de estaño que cargaban y con los que preparaban las comidas comunitarias.

Mientras la sociedad salvadoreña sentía un progresivo desprecio por aquellas tropas de mujeres, hombres, niños y todos sus bártulos y los acusaba de múltiples crímenes y delitos, entre los escritores la presencia de aquella minoría étnica ejercía una especial fascinación. En 1929, el escritor Francisco Miranda Ruano recordaría “Los cansinos gitanos de aquel día” de su lejana infancia y cuyas andanzas le abrieron su vocación de escritor “a la sombra enconada de una maldición”.

La propagación de ideas teosóficas, fascistas y nacionalsocialistas entre militares y civiles de El Salvador de las décadas de 1920 y 1930 gestó un ambiente adverso a la llegada periódica del pueblo rom al territorio nacional. La máxima expresión de esa cerrazón mental y cultural se produjo durante el gobierno dictatorial del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en el decreto legislativo 86 de 1933 fue emitida la Ley de Migración que prohibió el ingreso de negros, chinos, “turcos” y gitanos.

Más de ocho décadas después de tan terrible legislación racista, el idioma romaní ya no se escucha en el territorio salvadoreño. En esa lengua, el padre de familia es denominado Shero Rom. ¿Será ese término el origen de nuestro “chero” para designar a la persona amiga?