A finales del siglo XIX e inicios de la siguiente centuria, desde tierras europeas y estadounidenses llegó la puesta en marcha, por parte de grupos pudientes y gobiernos, de diversas políticas de promoción de la salud y la higiene como formas de progreso y civilización dentro de los sectores sociales menos favorecidos.

Además, se buscó implantar nuevos patrones de visualización del cuerpo, su cuidado y la promoción de su belleza como parte de nuevos cánones estéticos. Se comenzaría a ver con buenos ojos las pieles tostadas por el sol de la playa (cuando antes ese color era considerado de baja ralea, porque era el de los trabajadores rurales expuestos en las cosechas), a la vez que las figuras femeninas esbeltas y torneadas por las prácticas deportivas cobrarían presencia en certámenes y pasarelas.

Dentro de esa lógica de promoción de la salud, la higiene y la apariencia física, unas cuantas decenas de mujeres salvadoreñas optaron por practicar diversas modalidades deportivas, como el boliche, el ciclismo, el bádminton, el golf, la calistenia, el tenis y el básquetbol o baloncesto.

Para llegar a esos deportes, el primer paso fue dado desde la gimnasia. La práctica de esas rutinas de ejercicios fue autorizada para la escuela primaria en 1894, como una materia dentro del pénsum escolar oficial. Además, para que se pudiera enseñar, fue introducida como asignatura de trabajo y práctica junto con la calistenia en el currículo de la Escuela Normal de Maestras.

Una historia muy fumada: la marihuana en El Salvador

Conocido desde hace seis mil años, el cáñamo, maría, mariguana, monte, mota, hierba, pategallina, yerbabuena, espinaca… es una de las drogas más consumidas en este mundo globalizado.

Después de 1907, la gimnasia, la calistenia y la higiene pasaron también al ámbito de la educación parvularia. En ese sentido, se buscaba que las niñas conocieran sus cuerpos, los movimientos de los mismos y que pudieran sacar el máximo provecho posible a los ejercicios de campo, pista y salón que se les mostraran en esas clases.

Desde luego, eso funcionaba mejor en colegios y liceos privados, porque en la educación pública la desnutrición, la uncinariasis y muchas enfermedades más doblegaban los cuerpos infantiles hasta llevarlos a la muerte. En la década de 1920, una de las principales causas de muerte en menores de 5 años de edad eran las diarreas y otras afecciones gastrointestinales.

En esos colegios y liceos privados, las niñas y adolescentes que estudiaban pertenecían o eran descendientes de extranjeros que llegaron al país atraídos por la bonanza del café y del azúcar. Fueron esas comunidades residentes las que trajeron consigo muchas temáticas sociales y culturales de sus tierras de origen. Una de ellas fue la práctica de deportes y el uso de mucha terminología y reglas internacionales usadas en la jerga deportiva inglesa, francesa o alemana.

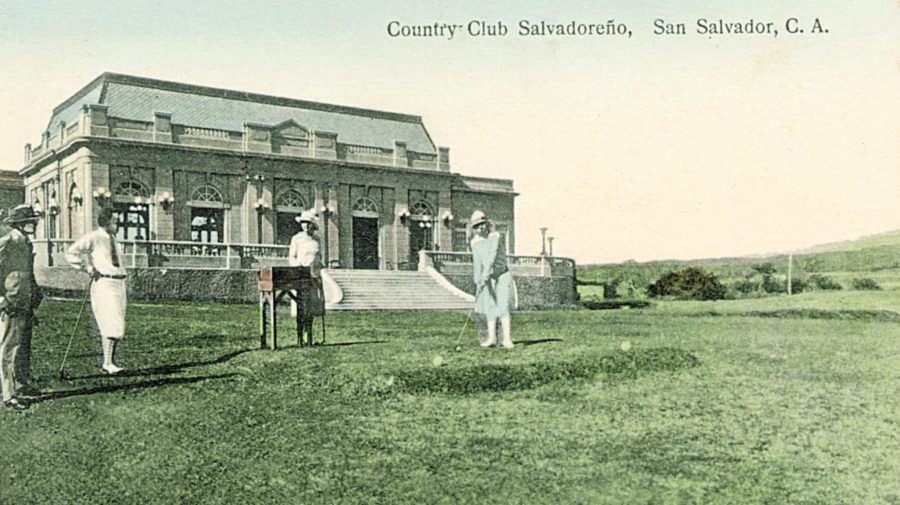

Para sostener “matchs” de lawn tennis, varias casas del centro de San Salvador y el mismo Campo de Marte fueron dotados de canchas especiales. Hacia 1916, al salir de clases, una o dos veces por semana, un grupo de chicas se reunía en una residencia de la avenida España para practicar ese deporte. Entre esas pioneras estaban Rosita Thibau, Yita Alcaine, Ela Bustamante, Haydeé Bustamante, Carlota y Helena Drews, Angelita Meza Ayau y otras más, oriundas de la capital y de la urbe santaneca en su mayoría. Una década más tarde, Aline de Bloom jugaría golf en los amplios prados que rodeaban a El Salvador Country Club, ahora Casa Presidencial, en la carretera hacia Santa Tecla.

Ella fue la primera mujer universitaria de Centroamérica

En la tarde del 20 de septiembre de 1889, la sansalvadoreña Antonia Navarro Huezo se convirtió en la primera mujer graduada de una universidad en la región centroamericana.

Para el desarrollo del baloncesto femenino y la gimnasia colectiva, el lugar ideal fue el Gimnasio Municipal de San Salvador, frente al Instituto Nacional, en la esquina de lo que en la actualidad es el centro escolar República de Costa Rica, en la esquina de la 6ª calle y 8ª avenida.

Para el resto de deportes femeninos, el Campo de Marte era el sitio al aire libre destinado, desde 1892, para practicar carreras de atletismo, saltos de longitud, de altura y garrocha, marchas, evoluciones rítmicas, competencias entre equipos de baloncesto, partidas de tenis, etc. Allí era donde educadores como el pintor Juan José Laínez, el pensador Alberto Masferrer, el coronel Maximiliano Hernández Martínez, la escritora Claudia Lars y varios intelectuales más se dedicaban a desarrollar sus entrenamientos deportivos personales y los enseñaban a otras féminas y varones.